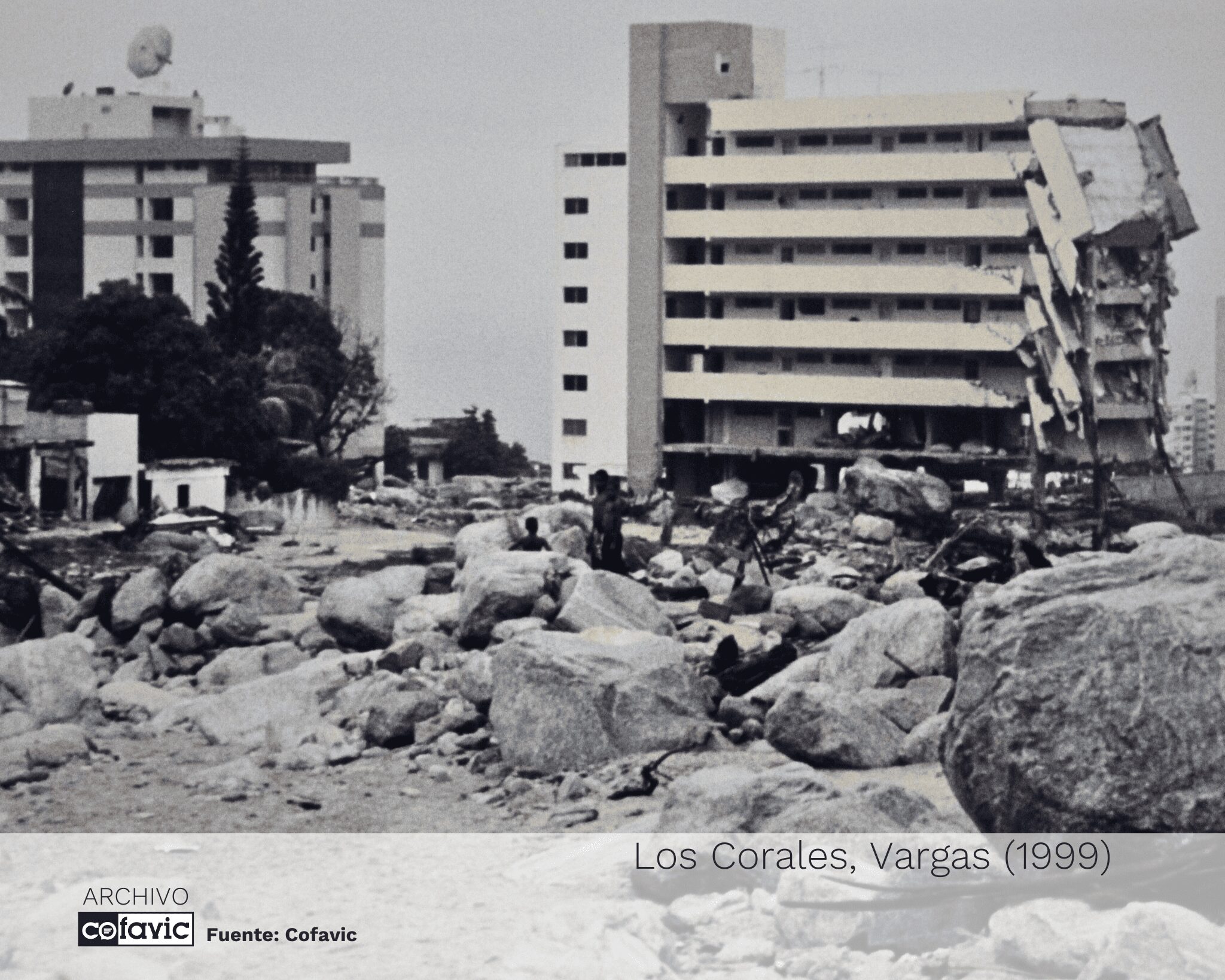

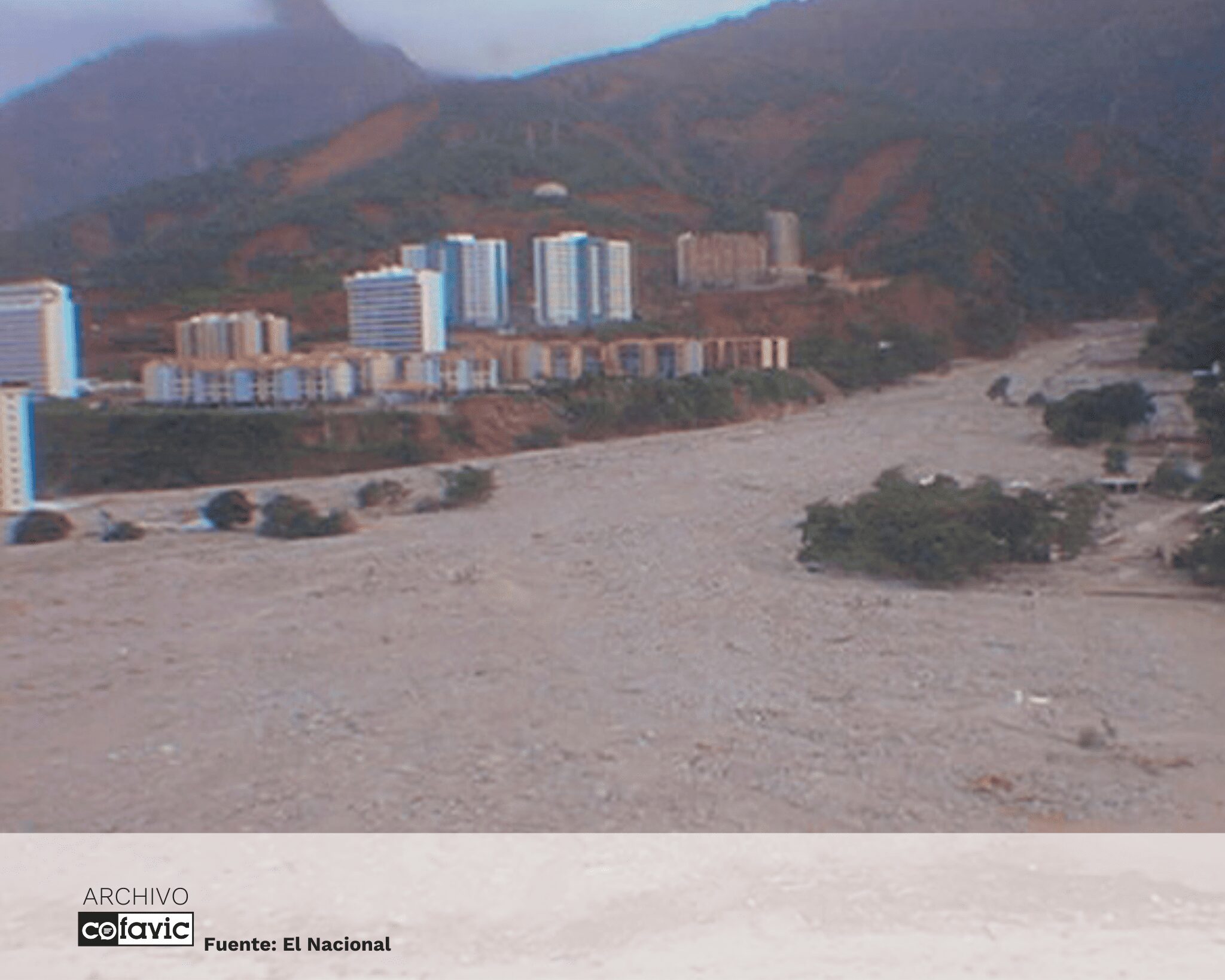

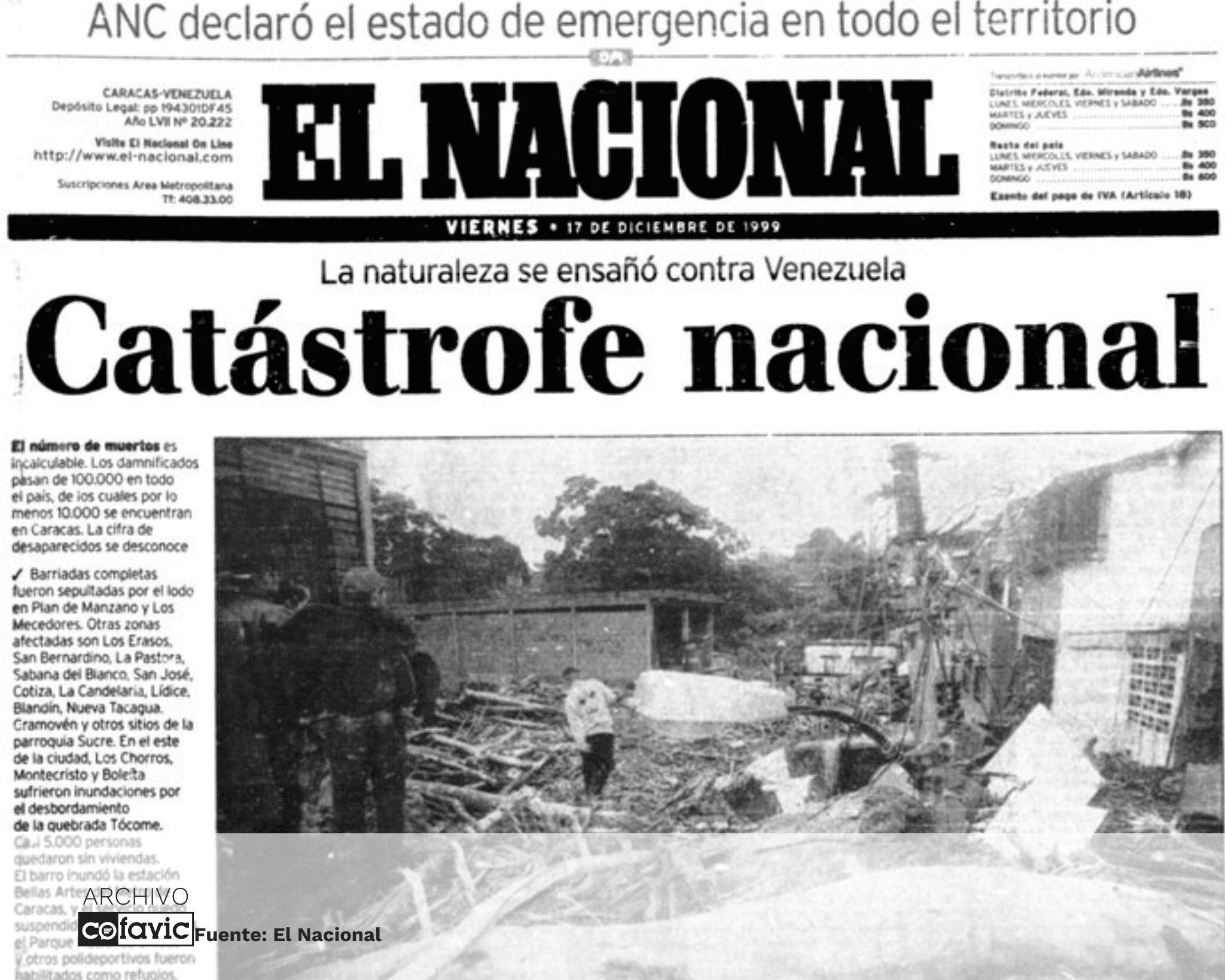

Fue durante los días 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 cuando la montaña avanzó hacia el mar. Las lluvias que habían alertado al país, desde por lo menos 10 días antes, generaron deslizamientos de tierras y piedras en las estribaciones del cerro El Ávila. El entonces estado Vargas fue barrido por los caudales crecidos de los ríos nacientes en la montaña, que, al bajar con fuerza, arrastraron pueblos enteros. Muchos de los icónicos edificios y de las históricas casas coloniales de La Guaira fueron enterrados por el lodo. No había vías de acceso terrestre. Tampoco cifras reales de víctimas, solo algunas estimaciones oficiales. Aquella fue la tragedia que cerró el milenio.

EL DESLAVE DE VARGAS (1999)

La tragedia que cerró el milenio

Y los venezolanos no estaban preparados para ella. El miércoles 15, en medio del desastre natural, el chavismo celebraba su primera gran fiesta electoral: a punto de cumplir un año en la presidencia, Hugo Chávez aplaudió la aprobación popular de una nueva Constitución, que cambiaba por completo la estructura política del país, incluyendo su denominación oficial que pasó a ser República Bolivariana de Venezuela. Con más de 50 por ciento de abstención, los ciudadanos que participaron en la jornada adoptaron una carta magna, que, al desplazar el texto de 1961 –el de mayor vigencia en la tradición republicana–, inauguró una nueva etapa histórica.

Los deslaves de Vargas, a su vez, fueron el primer reto humanitario que le tocó afrontar al presidente, quien, en medio de la conmoción, y como líder de la revolución que decía iniciar, citó de forma descontextualizada una frase que la historiografía del siglo XIX le atribuyó a Simón Bolívar: “Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca”. Aquellas palabras, escritas por José Domingo Díaz, un ferviente opositor al Libertador, en su relato sobre la revolución de Caracas, fueron repetidas por Chávez la noche del 14 de diciembre, en vísperas de la elección. Para él, nada ni nadie, ni siquiera la naturaleza misma, podría obstruir sus planes.

Chávez llegó a la presidencia en febrero de ese año, después de haber salido victorioso de las elecciones del 6 de diciembre de 1998. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente había sido una de sus grandes promesas de campaña y así lo había cumplido el domingo 25 de abril de 1999, cuando fue aprobada por mayoría en un proceso electoral donde la abstención también fue protagonista. Aparte de la redacción de la nueva carta magna, el organismo elegido tuvo dentro de sus funciones todo lo concerniente al debate parlamentario, sustituyendo de esa manera al Congreso de la República, máximo contralor del Poder Ejecutivo nacional.

El 16 de diciembre, en el marco de sus poderes supraconstitucionales, la Asamblea Nacional Constituyente decretó estado de alarma en el Distrito Federal y en ocho entidades más. Igualmente, facultó al Poder Ejecutivo para implementar las medidas necesarias ante la tragedia, con el fin de evitar daños mayores y atender las necesidades de la población afectada. En el ejercicio de sus atribuciones enmarcadas en el estado de excepción, comenzó la movilización de tropas militares y cuerpos de seguridad que no solo tenían el propósito de resguardar la vida de los ciudadanos afectados, sino también de reestablecer el orden público interrumpido por los deslaves.

Entre los cuerpos de seguridad encargados estuvieron efectivos de la Guardia Nacional, funcionarios del Ejército y oficiales de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Ellos eran los únicos que podían acceder a las zonas afectadas, su deber era proteger y abrigar a las víctimas damnificadas, pese a la presión de las organizaciones por prestar ayuda humanitaria. Tal fue el despliegue de las fuerzas por la zona que se convirtieron en los únicos entes que garantizaban el control. No había autoridad por encima, salvo el Presidente de la República y la Asamblea Nacional Constituyente. Una escena propicia para el uso excesivo del poder.

Por eso, en su paso por reestablecer el orden, los cuerpos de seguridad del Estado violaron los derechos humanos de las víctimas de la tragedia. Movidos por la autoridad que le encomendaron desde las altas esferas, ejercieron la fuerza sobre ciudadanos desarmados, ya no solo vulnerados por la naturaleza sino también por las ejecuciones extrajudiciales del Estado venezolano, que volvía a sus viejas andanzas y prácticas represoras, dejando en evidencia que el nuevo proyecto político que desde Miraflores se decía inaugurar, tenía muchas similitudes con las administraciones del pasado. No había pues, en el recién instalado gobierno, un cambio hacia ese punto.

Dentro de las irregularidades cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. El móvil aparente detrás de cada una de ellas pudo haber sido una profilaxis social: los oficiales se aprovecharon de las circunstancias para acabar con los asuntos delictivos y los problemas delincuenciales que padecían las comunidades afectadas antes de los deslaves, que no habían sido resueltos por la policía local. Pero esa no era su orden principal, las circunstancias no ameritaban tales acciones. El propósito de su presencia en el lugar era la atención a las víctimas damnificadas de la tragedia natural.

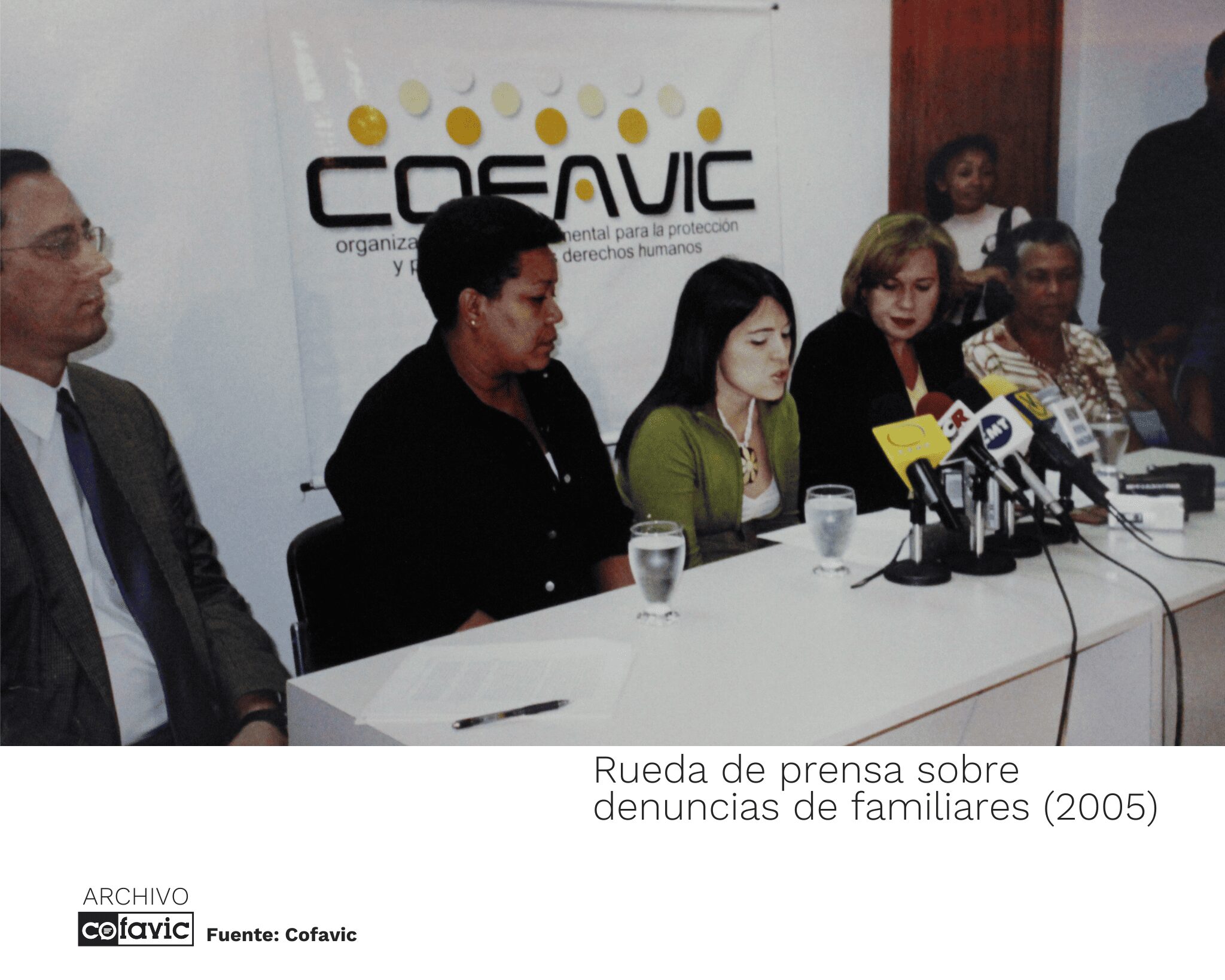

Óscar José Blanco Romero, José Francisco Rivas Fernández y Roberto Javier Hernández Paz son tres de los desaparecidos de aquella funesta operación. Sus familiares, con apoyo de Cofavic (Comité de Familiares de Víctimas), Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), la Vicaría Episcopal y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, los buscaron en vano en módulos policiales, hospitales y morgues, pero no dieron nunca con sus rastros. Y, aunque años más tarde el Estado asumió la responsabilidad de lo ocurrido, dos décadas después se trata de un crimen aún no está resuelto. Los oficiales culpables gozan de libertad plena.